Museumsinseln in der Elbmarsch – Lieblingsorte der Region

Museumsinsel Mühlenpott

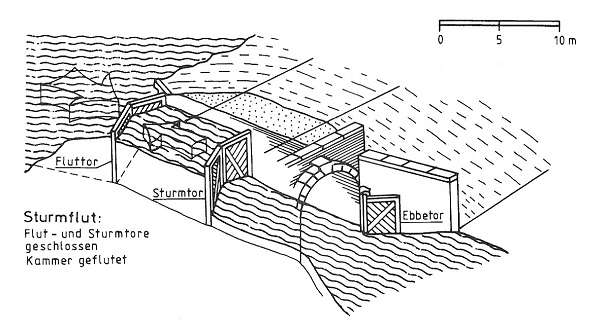

Das Wasser muss weg: Flethe und Siele

Damit das Wasser von den eingedeichten Feldern abfließen konnte, wurden Entwässerungsgräben (Flethe) angelegt. In ihnen sammelte sich das Wasser und wurde über Deichdurchlässe (Siele) in die Flüsse geleitet. Die Flethe mussten regelmäßig von Schlamm und Bewuchs gereinigt werden.

Entwässerung des Landes

Dort wo der Abfluss des Wassers über Gräben und Siele nicht genügte, musste durch technische Mittel nachgeholfen werden. Schöpfvorrichtungen oder Mühlen schafften Wasser in höhere Bereiche, von wo das Wasser abfließen konnte. Ein erstes dampfbetriebenes Schöpfwerk entstand 1873/74 in Hoopte.

Der Drennhäuser Hinterdeich und das Elbfeld

Um einen größeren Landabschnitt bewirtschaften zu können, deichte man seit dem späten Mittelalter einzelne Feldbereiche ein. Eine der frühesten Eindeichungen war das Elbfeld, das vom Drennhäuser Hinterdeich und dem Elbdeich umschlossen wurde.

Seit der Deich am Ilmenaukanal gebaut wurde, hat der Drennhäuser Hinterdeich keine Schutzfunktion mehr.

Landwirtschaft in der Marsch

Mit dem Bau von Deichen und der systematischen Entwässerung konnte auf den Marschböden saisonunabhängig Landwirtschaft betrieben werden. Der fruchtbare Boden machte den Anbau von Weizen möglich, was für Norddeutschland etwas Besonderes war. Daneben baute man Raps, Bohnen, Lein und Hanf an. Lein und Hanf verschwanden im 19. Jahrhundert nach und nach.

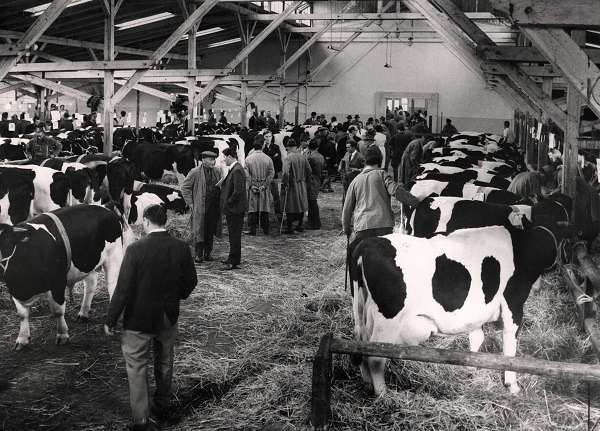

Die Viehzucht in der Elbmarsch

Lange Zeit diente die Viehhaltung dem praktischen Zweck. Pferde und Rinder halfen bei der Feldarbeit, Schweine wurden geschlachtet. Ab dem 19. Jahrhundert wurden Kühe, Pferde und Geflügel gezielt gezüchtet. Eine Besonderheit in der Marsch waren sogenannte Wintermastküken, die im Winter in den Häusern gemästet und dann vor allem auf den Hamburger Märkten verkauft wurden.

Die fünf Museumsinseln

An fünf Orten in der Elbmarsch sind (ab Mai 2023) “Museumsinseln” – kleine Außenstellen des Museums im Marstall – installiert. An den dortigen Infotafeln erfahren sie Wissenswertes zur Geschichte und Kultur der Elbmarsch. Das Leben an und mit dem Wasser ist dabei ein zentrales Thema.

Die einzelnen Standorte können Sie unten anwählen.

Thematische Gliederung

Was ist das Besondere an der Region der Elbmarsch? Die Elbe und ihre Nebenflüsse prägen seit jeher das Leben und die Kultur der Marschenregion zwischen Seevetal und Bardowick. Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten – thematisch geordnet – über geschichtliche Hintergründe, über Charakteristika dieser Region und vieles mehr…

25 Entdeckerorte

Die 25 Entdeckerorte der Diekkultur, die in der Elbmarsch aufgestellt sind, informieren Sie vor Ort über regionale Besonderheiten. Wie die Museumsinseln dienen Sie Ihnen dazu, die Elbmarsch besser kennen zu lernen und zu verstehen.

Über den Link werden Sie weitergeleitet zur Seite “Diekkultur”, die unabhängig vom Museum geführt wird.